July 1, 2003

OTRAS VIDAS EN EL CANAL 33

En una noche cuyo lema podría haber sido "Hay otros mundos, pero están en éste", se ofrecieron dos fantasías más o menos blancas, ambas relacionadas con la posibilidad de una vida eterna y utópica sin preocupaciones ni angustia, si bien de cinematografías y directores distantes en el tiempo y en el espacio.

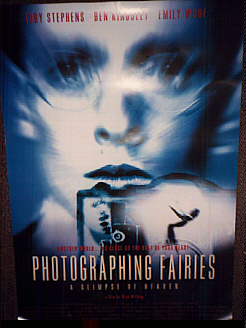

Fotografiando Hadas, de Nick Willing, tenía sus ribetes oscuros; ya la había visto en un par de ocasiones anteriores y no pude resistir la tentación de revisionarla, ya que trata un tema muy ligado a los orígenes de mi afición a los temas paranormales: hace mucho tiempo, en una infancia oculta en bibliotecas, jardines y salas de estar me obsesioné con la foto de unas falsas hadas, puesto que se aclaraba tal circunstancia en el texto que la acompañaba, en uno de mis dos tomos favoritos de la enciclopedia negra de ocultismo que tenían en la casa cultural de mi pueblo. Solía dedicar horas a pensar si sería verdad que eran de mentira, y si intentaban esconderlo para que nadie lo supiera, línea de pensamiento que he acabado manteniendo hasta la actualidad... :P

Se trataba del famoso caso de las hadas de Cottingley, en realidad unas simples figuras de cartón que bastarían para convencer a un por entonces desesperado Sir Arthur Conan Doyle, aparente víctima de la falta de escrúpulos de algunos desaprensivos que jugaron con la vulnerabilidad emocional de muchos padres que habían perdido a sus hijos en la Primera Guerra Mundial, como él mismo. En la película este personaje es visto de forma negativa y como claro colaborador de dichos embaucadores, particular visión que motivó alguna que otra queja de los fans del escritor, si bien las claves de ese duro esbozo del creador de Sherlock Holmes habría que buscarlas en el libro de Steve Szylagyi que adapta este film. Si alguien lo ha leído nos podría decir algo al respecto.

Charles Castle es un fotógrafo marcado por la trágica pérdida de su esposa durante su luna de miel, que se dedica a desenmascarar este tipo de fraudes; su férreo escepticismo se verá puesto a prueba por unas extrañas fotografías de espíritus elementales en Burkingwell, que no sólo motivan la desgraciada muerte accidental de su portadora, madre de las dos niñas testigos de la aparición de las hadas, sino que parecen carecer de truco, y motivarán su traslado a dicha población para averiguar lo que allí sucede. La investigación acabará obsesionándole y le llevará a caminos tan oscuros como impensables en su indiferencia de antaño.

El tratamiento visual y narrativo de la historia, que se mueve entre el sueño y la realidad, deja al espectador con la terrible duda de qué está ocurriendo en realidad con el pobre diablo de Castle, si es víctima de alucinaciones inducidas por la flor ingerida tanto por él como por las niñas o si realmente ha descubierto que la muerte no existe y sólo es un cambio de estado, el paso a un diferente ritmo de vida, como él mismo acabará alegando para explicar de algún modo sus irracionales actos. Cómo contraste a su ambigua actitud tenemos a una sencilla niñera enamorada de su evidente apostura y un poco de su desgracia y su tormento -Toby Stephens no es para menos, amén de buen intérprete, sobrio y contenido en esta ocasión-, su racional compañero de estudio fotográfico, y ya como total contraposición, el exacerbado pragmatismo del Padre Templeton, un vibrante Ben Kingsley, digno ejemplo de ese fundamentalismo cristiano que sólo acepta sus fantasías y no las de otros, destruyendo toda creencia alternativa.

La fatal obsesión del protagonista se remarca mediante las constantes rememoraciones y fantasías nevadas - la nieve, presagio y símbolo de la Muerte- provocadas o no por las flores mágicas que ansía cada vez más, y que le llevan a cometer variadas extravagancias. Estas oníricas imágenes van invadiendo por igual a personaje y espectadores, confiriendo al film una atmosfera tan etérea y perturbadora como las luminosas criaturas aladas sobre las que trata, otorgando personalidad a esta impecable producción británica y acentuando las lógicas dudas sobre la cordura del infortunado, que se dirige a su blanco destino sin temor alguno y a los compases de la imponente y dramática séptima sinfonía de Beethoven. En resumen, una intrigante y notable belleza.

* Pequeña curiosidad en el IMDB: resulta que Toby Stephens se casó en el 2001 con la actriz Anna Louise Plowman, que aparecía en Cuento de hadas, película de Charles Sturridge que trata el mismo tema de forma más convencional y comercial interpretando a un hada... si esto no es un claro caso de sincronicidad, que baje Jiménez del Oso y lo investigue.

También bastante nevada en su mayoría, puesto que transcurre en unos falsos Himalaya tan escandalosamente escarpados que es increíble que no se caigan antes, esta idealista fábula capriana anterior a sus mejores obras fue una de las películas que mejor recuerdo de esa ya mencionada infancia , en la que existía cine clásico en la tele, incluso en blanco y negro y a horas tan sorprendentes cómo tardes laborables y fines de semana. Y eso que no era una utopía fastuosa y elegante como Shan -Grila con sus mármoles al sol, ciudad perdida entre ventiscas y tempestades.

Hará falta la mirada de cinco extraños del mundo actual de entonces, y sus posteriores reacciones a ese orden tan perfecto como monótono para calibrar el valor real de tal modo de vida. Desde un punto de vista contemporáneo, es conmovedor verles quejarse de lo mal que está el mundo y de la conveniencia de quedarse allí, aunque se trate de finales del período de entreguerras, y aún se hagan referencias al crack del 29 durante la cena, por ejemplo.

A la cabeza de la obligada expedición sin demasiadas opciones, tenemos al diplomático escritor y aventurero Robert Conway, el que parece sentirse más a gusto en el paraíso, interpretado por uno de esos clásicos de la época con bigotito, Ronald Colman, tan británico como su personaje, contrastando con la violencia y el pragmatismo de su hermano Jack, que ve la religión establecida allí como un cúmulo de sandeces. Ambos tendrán correspondencia en chicas tan contrastadas como ellos mismos, la dulce y obediente Maria, criada por el fundador de la ciudad y la rebelde y descontenta Sandra, una rusa hastiada de su eternizada estancia en el supuesto paraíso y que desea huir de él cuánto antes.

Los tres personajes restantes son un ladrón huido de la justicia, una chica enferma y un maestro arruinado y algo pesimista, interpretado por Edward Everett Horton, presente en infinidad de comedias de los años treinta, encarnando al gracioso de la película, como era de esperar. Con semejantes antecedentes, a ninguno le faltan motivos para quedarse protegido en un enclave secreto y mágico, de propiedades insospechadas en lo que se refiere a la mejora de condiciones físicas y psíquicas.

En un momento determinado del film, se exponen unas curiosas teorías sobre el secreto de la satisfacción completa de los habitantes de la ciudad, mediante el misterioso personaje de Chan, que parece ocultar barajas enteras en la manga y que no duda en exponer en una conversación con Robert que todo consiste en abstenerse de desear y en dejar de necesitar, en conformarse y olvidarse de propiedades y demás...sin embargo, se observa que existen jerarquías y nadie parece tener quejas al respecto, excepto los nefastos porteadores que son su único nexo con el mundo exterior.

Aunque un control absoluto que te ofrezca todas las respuestas y te libre de las dudas y decisiones para siempre sea muy tentador, no estoy de acuerdo con el final de esta historia, esta vez mis simpatías están con el contraste, puesto que la sola idea de tanto control me produce inquietud y desasosiego, aunque no creo que las intenciones de Capra fueran aleccionadoras en un sentido estricto, quizá las haya entendido a mi manera y punto. No me extrañaría que hicieran un remake...si es que no está hecho.

Por último quisiera destacar que en ambos filmes, los protagonistas acaban aceptando el paraíso propuesto más por amor hacia la mujer de sus sueños que por convencimiento personal, cómo si ese amor fuera una trampa que los atrajera hasta esa otra vida, sobre todo en el primer caso.